Le Quercy est une ancienne province qui correspond à l’aire d’influence du diocèse de Cahors, à cheval sur le Lot et le nord du Tarn-et-Garonne.

L’habitat rural du Quercy est d’abord utilitaire, comme souvent dans les architectures paysannes.

La maison quercynoise est de forme rectangulaire. On ne trouve, généralement, que deux ou trois pièces d’habitation à l’étage auxquelles on accède par un escalier extérieur couvert et d’un seuil appelé « bolet ». Le rez-de-chaussée, de plain-pied ou légèrement plus bas que le sol extérieur, est réservé aux activités de la ferme : écuries, magasins, bucher ou chai de vinification.

Dans Les Causses, pays arides et calcaire, le paysan n’est propriétaire que de quelques bêtes et d’un lopin de terre. Le plus pauvre se contentera d’une maison élémentaire, de plain-pied et de taille réduite. S’il est aisé, la maison sera plus vaste, avec des annexes. Mais, dans les deux cas, la qualité des matériaux et les techniques de mises en œuvre restent similaires.

Une des signatures de l’habitat rural du Quercy est l’escalier extérieur auquel est accolé une tourelle dont la partie haute servait de pigeonnier. On y élevait les pigeons pour le ramassage de la fiente, à usage principal d’engrais, et les pigeonneaux pour la table.

L’élevage des pigeons, ailleurs privilège réservé aux grands propriétaires, fut là-bas permis à tous bien avant la révolution. C’est pourquoi le pigeonnier est indissociable de l’habitat quercynois.

Techniques :

Enduits : « à pierres vues » à la chaux aérienne CL90 (2 volumes), sable locale rouge 0/8 (3 volumes) et sable local jaune 0/3 (4 volumes)

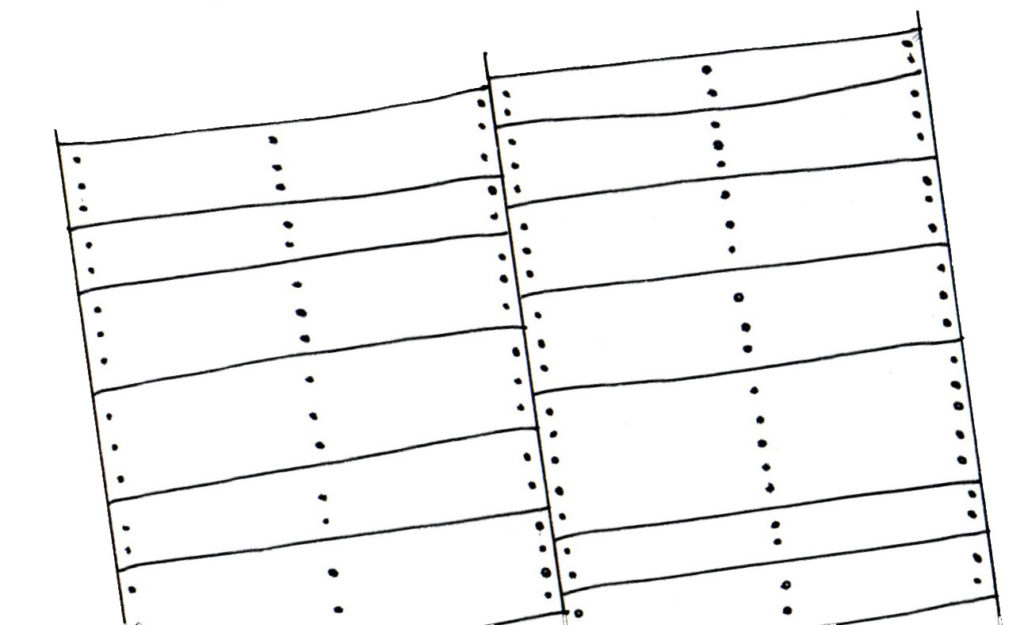

Plancher : planches de châtaignier, dégauchies et rabotées, assemblées à joints vifs, en trois travées, sur lambourdes.

Les enduits :

Il faut bien préciser que le besoin de montrer les pierres des murs est une mode assez récente, de même que cirer ou vernir la poutraison des plafonds. Au risque de vexer certains, je vous l’affirme : c’est une aberration!

On pourra m’objecter que « chacun ses goûts » mais, comme disait Paul Claudel, au sujet de la tolérance : « il y a des maisons pour ça. » Lorsque nous décidons de restaurer une maison ancienne pour pouvoir l’habiter à nouveau, nous devenons des « passeurs » et il faut faire en sorte que toutes nos interventions s’inscrivent dans la continuité du bâtiment. C’est à ce prix que nous pourrons trouver notre place dans la longue chaine de ceux qui l’ont habitée avant nous et la transmettre à ceux qui l’habiteront par la suite.

Combien d’heureux propriétaires, qui avaient été séduits par le charme de la maison ancienne qu’ils venaient d’acquérir, se sont retrouvés dépossédés, dans des bâtiments sans âme dénaturés par des travaux réalisés sans respect ni compréhension ou lecture préalable du bâtiment? Il suffit d’ouvrir les yeux pour en faire l’amère constatation…

D’une manière générale, il faut oublier nos besoins modernes de lignes droites, de propre, de lisse, de neuf… Tout cela n’existe pas dans la nature et la maison rurale ancienne est le reflet de son environnement. C’est une « éducation » du regard ou progressivement nous allons découvrir que ce qui est beau n’est plus ce qui se voit mais ce qui ne se remarque pas. Une restauration réussie donnera l’impression que le bâtiment a toujours été ainsi.

D’une manière générale, seuls les bâtiments agricoles et les maisons modestes avaient leurs pierres de parement apparentes. Souvent, le mortier de hourdage (utilisé pour monter le mur) était étalé grassement dans les joints s’il n’était pas récupéré pour les rangs suivants de pierres. Il y a bien sûr des cas d’appareillages « savants » ou les pierres étaient laissées visibles à des fins décoratives.

Sur les bâtiments anciens, les pierres apparaissent généralement suite à la dégradation de l’enduit de surface par l’action du temps et des éléments naturels. Un enduit « à pierres vues » va donc s’inspirer de ces altérations.

Il ne faut pas « beurrer » les joints mais projeter l’enduit à la truelle, pour chasser l’air, sur toute la surface du mur. Une fois que l’enduit a commencé à tirer, il faut le brosser délicatement (attention aux brosses métalliques) pour ne laisser apparaître que les têtes de pierres. Le bon moment pour brosser est celui où l’enduit est suffisamment dur pour ne plus encrasser la brosse.

Le plancher :

La différence entre plancher et parquet tient essentiellement à la finesse et à la qualité de finition des matériaux utilisés. Le parquet emploie des panneaux, de petites planches ou des éléments de marqueterie, le plancher des planches.

Nous n’avons plus aucune conscience aujourd’hui du travail qui était nécessaire pour réaliser les pièces de bois qui entraient dans la construction des bâtiments. De la forêt à la pose dans la maison, les étapes étaient nombreuses et les outils sommaires si on les compare aux machines modernes de menuiserie.

Les parquets sont donc restés longtemps réservés aux bâtiments les plus riches et les planches aux maisons « simples ». Souvent, et toujours dans un souci d’économie de le ressource, les planches étaient délignées en enlevant seulement les parties tendres de l’aubier, puis posées et assemblées dans leur longueur par travées. Elles étaient ensuite clouées avec des clous en fer forgé, ou chevillées, sur les lambourdes ou sur les poutres.

Ici, les planches de châtaignier avaient été délignées de façon à avoir la même largeur d’un bout à l’autre, mais chaque planche avait une largeur différente. Elle ont été posées et clouées sur lambourdes en trois travées.

Pour traiter un plancher vous pouvez utiliser de l’huile de lin (cuite, plus siccative) et de l’essence de térébenthine (pure gemme) en respectant le principe du « gras sur maigre » (de plus en plus d’huile de lin à chaque couche), ou une huile dure en faisant bien attention à la passer en couches très fine et à enlever le surplus immédiatement à la mèche de coton.

Et surtout!

Laissez toujours un jeu d’environ un centimètre entre le plancher et les murs. Le bois se dilate, se contracte et bouge sans cesse. A tel point, qu’il peut même, dans certains cas, écarter les murs.

Ne laissez jamais trainer vos chiffons imbibés d’huile de lin et roulés en boule : ils ont une furieuse tendance à s’enflammer spontanément. Alors, quand c’est terminé, on les lave ou on les brule!

(Le principe : en présence d’oxygène, une réaction d’oxydation se produit avec l’huile qui fait monter sa température. Arrivé à la température d’auto-ignition, le chiffon imbibé commence à brûler.)

si vous travaillez souvent dans le Lot ça me ferait bien plaisir d’avoir vos avis si vous passez par là… (je vous montrerai une charpente 😉 vous êtes compagnon n’est-ce pas? je vois combien vous êtes modeste…bref, ça fait du bien!

Concernant l’huile, il existe des tas de mélanges, et je pensais que chez Blanchon c’était pas mal…

merci pour le tuyau d’huile de noix, vous la mêlez à l’huile de lin +/- tung ?

Avec plaisir, je’ vous ferais signe dès que je viens. Pour l’huile de noix, c’est le post de « bouvard elmars », je sais seulement qu’elle entrait dans la palette de certains peintres…

dossier fort sympathique , pertinent, j’ai dernierement constater des degats sur les murs et pierres , merules , moisissures etc….. sûrement en cause des interventions douteuses sur les joints et les sols!!!! d’autre part , je reitere mon propos sur l’utilisation de l’huile de lin qui réagit avec les tanins du chêne et du châtaignier , donc attention ,il y a d’autres huiles perfomantes et peut etre mieux adaptees, et attention aux exces de l’essence de terebenthine qui finit par poisser , l’essence d’agrumes reagit mieux a defaut il faut bien equilibrer les differentes huiles (siccativite) avec un bon % d’essence ET de SICCATIF (important pour un bon « sechage » a coeur et par paliers ; petite astuce un peu d’huile de noix de qualite, permet avec un temps plus long au depart pour le sechage un meilleur rendu , sechage et resistance sans denaturer la teinte originelle des bois, bien a vous

Merci pour vos commentaires, surtout que cela recoupe mes préoccupations et les questions que je me pose pour réaliser une peinture à l’huile qui soit satisfaisante. Et, entre les différents produits et les prix qui s’envolent vite, je tâtonne pas mal…

eh bien voilà qui est bien dit, je suis dans le Lot et malheureusement le bâti ancien… ressemble à s’y méprendre à un tas de grand n’importe quoi… caricaturé par les divers épisodes d’enlaidissement depuis les années 60. j’apprécie vraiment que vous fassiez mention de tout cela, ce à quoi on ne manquera pas (les artisans en général), de vous rétorquer : mais comment on fait pour la laine de verre? ^^

Magnifique plancher. j’ai envie de poser plein de questions notamment comment faire avec un hourdis? à part coller le parquet…

Bonjour Kristo, pour le hourdis (si vous parlez bien de hourdis béton) je suis bien embêté pour vous répondre… Ce type de plancher ayant tendance a beaucoup bouger dans le temps, il reste nécessaire de le brider (clous ou chevilles) sur des lambourdes.

En ce qui concerne les artisans, l’avantage de ce type de réponse, c’est que vous pouvez immédiatement lui dire au revoir et lui préciser qu’un devis ne sera pas nécessaire… 😉 Mais bon, en dehors des quelques criminels qui trainent encore à droite et à gauche, je crois que de plus en plus s’intéressent à des techniques différentes et plus respectueuses des bâtiments (et de leurs occupants). Puis, il faut quand même dire aussi que ces techniques sortant très souvent des cadres normés (DTU et autres), ils ne peuvent pas garantir la pérennité de leurs travaux. Ce qui les engage à la prudence…

Nous avons une filière chanvre dans l’Orne qui permet d’avoir des prix très intéressants. Je travaille souvent dans le Lot mais je n’ai jamais regardé si on pouvait en trouver et à quel prix. C’est à fouiller…